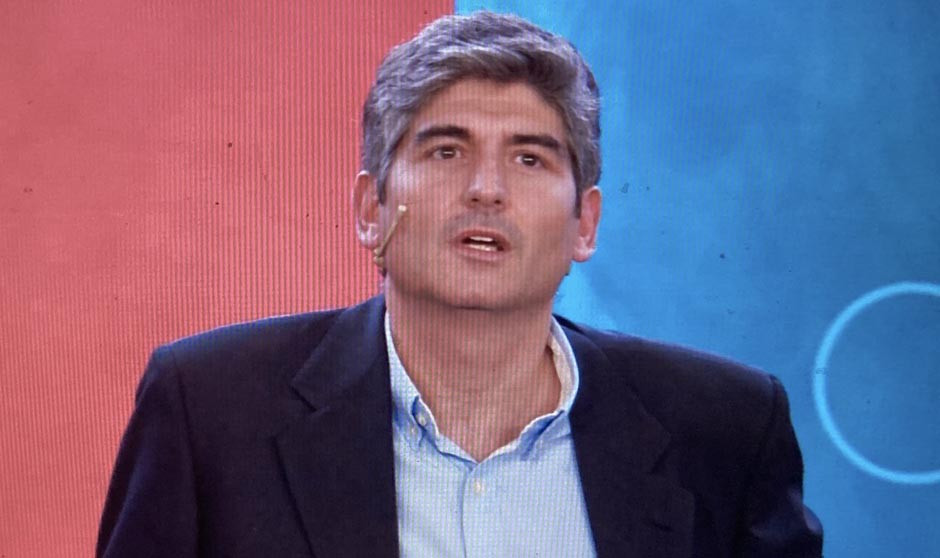

Carlos Escobar, médico adjunto del Servicio de Cardiología del Hospital La Paz de Madrid.

La

fibrilación auricular (FA) es la arritmia más frecuente en España y su prevalencia se duplicará en las próximas décadas, convirtiéndose en un desafío creciente para nuestro sistema sanitario. Con el objetivo de actualizar los conocimientos y reforzar la seguridad en el abordaje de estos pacientes, el

Congreso de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) acogió hace unos días el taller 'Manejo integral y seguridad de los pacientes con fibrilación auricular. Más allá del sangrado'.

En este contexto se enmarca el proyecto Leaders Connect, una iniciativa colaborativa que reúne la evidencia científica y la experiencia de expertos para elaborar un documento de acuerdos prácticos en torno al diagnóstico, prevención de ictus, manejo de comorbilidades y adherencia terapéutica. Su propósito: ofrecer

herramientas útiles para la toma de decisiones en el tratamiento integral de los pacientes con FA.

Redacción Médica conversa con

Carlos Escobar, cardiólogo del Hospital Universitario La Paz y uno de los expertos participantes en el encuentro, sobre esta propuesta y los retos pendientes en el manejo integral de la

arritmia.

El Congreso de la SEC acogió hace unos días el taller “Manejo integral y seguridad de los pacientes con fibrilación auricular. Más allá del sangrado”. ¿Qué se abordó en él y cuál era el objetivo principal de este encuentro?

La fibrilación auricular (FA) es la arritmia más común en los países occidentales y su prevalencia se duplicará en las próximas décadas, representando un desafío creciente para los sistemas de salud. A pesar de su importancia, todavía existen dudas de cuál es el mejor manejo en determinados pacientes o circunstancias.

En este contexto, surge el proyecto Leaders Connect, con el objetivo de elaborar, en base a la literatura existente y opinión de expertos, un documento de acuerdos prácticos, que permita ayudar y orientar en la toma de decisiones respecto al abordaje de los pacientes con FA. Específicamente, se busca dar respuesta a los retos actuales en diagnóstico, prevención de ictus, manejo de comorbilidades, adherencia y persistencia al tratamiento, o el control del ritmo de los pacientes con FA.

El estudio Leaders Connect señala que el electrocardiograma tradicional sigue siendo la prueba más fiable para detectar la fibrilación auricular, aunque los relojes inteligentes y otros dispositivos pueden servir de ayuda para sospechar el problema. ¿Cómo valora el papel actual de los wearables en la práctica clínica para la detección precoz de esta patología?

Existen varios métodos no electrocardiográficos (palpación del pulso, fotopletismografía, dispositivos automáticos de presión arterial) útiles para sospechar un diagnóstico de FA, que debe confirmarse con un registro electrocardiográfico. En este sentido, los

relojes inteligentes, que cada vez tienen una mayor fiabilidad, pueden ser de gran ayuda para hacer un primer cribaje, que luego debe confirmarse mediante un registro electrocardiográfico, que es esencial para el diagnóstico de FA. Puede obtenerse con un ECG de 12 derivaciones o con un registro de una sola derivación de un dispositivo validado.

¿Qué estrategias propone para mejorar el diagnóstico temprano de FA en Atención Primaria o en pacientes de riesgo, especialmente mayores o con comorbilidades?

Lo primero es pensar en esta posibilidad, porque ello nos permitirá estar alerta. Sabemos que la prevalencia de FA aumenta con la edad, y también con la presencia de ciertas comorbilidades como la hipertensión arterial, la diabetes o la insuficiencia cardiaca, entre otras. Por lo tanto, tanto si el paciente refiere palpitaciones, como si se encuentra asintomático, habrá que pensar en esta posibilidad.

Por un lado, dentro del seguimiento de estos pacientes, se debe incluir la realización de un electrocardiograma anual. Además, la estrategia de automedida del pulso, medición domiciliaria de la presión arterial en casa con aparatos validados que pueden indicar que el paciente tiene una arritmia, pueden ser estrategias de interés. Aprovechar la consulta cuando se ausculta al paciente, también nos podrá ayudar en diagnosticar la FA.

A su vez, se hace énfasis en un abordaje integral del paciente con FA. ¿Cuáles son, a su juicio, los pilares clave de ese enfoque multidisciplinar?

El abordaje del paciente no se puede realizar como si tuviera compartimentos estancos, sino que se debe realizar de manera integral, ya que todo se encuentra interrelacionado. Por ejemplo, un mal control de la presión arterial se relaciona con un aumento de episodios de FA, pero también con un mayor riesgo de presentar complicaciones hemorrágicas. Además, el paciente puede estar bien anticoagulado, pero tener muchos episodios de FA que empeoran la calidad de vida del paciente. Por lo tanto, hay que abordar todos los aspectos del manejo del paciente con FA de manera integral: prevención de ictus, control de síntomas y manejo adecuado de las comorbilidades que pueda tener el paciente (hipertensión arterial, diabetes, obesidad, etc.). También es importante señalar que la evaluación y manejo del paciente no es puntual, sino que tiene que hacerse a lo largo del tiempo, ya que las circunstancias del paciente pueden cambiar, y hay que hacer las modificaciones pertinentes en función de estos cambios.

Entre las conclusiones del estudio, también se señala que la anticoagulación es la piedra angular en la prevención del ictus, y que los ACOD muestran ventajas frente a los AVK. ¿Qué avances han sido más determinantes en la seguridad de estos fármacos?

Efectivamente, uno de los pilares del tratamiento del paciente con FA es la prevención del ictus y la anticoagulación ha demostrado ser el tratamiento más eficaz. Salvo en los casos de prótesis valvulares mecánicas y pacientes con estenosis mitral reumática al menos moderada, en los que los AVK son el tratamiento de elección, en el resto de los casos de pacientes con FA se deberían escoger de forma preferencial los ACOD frente a los AVK. Y no es solo que los ACOD son anticoagulantes cuya función es predecible y estable y por ello no requieren de monitorización de la anticoagulación, ni tampoco tienen interacciones con los alimentos, y escasas con otros fármacos, que son ventajas relevantes frente a los AVK, sino que en conjunto, han demostrado ser más eficaces y seguros (menor riesgo de ictus y menor riesgo de hemorragias mayores en general y en particular hemorragias cerebrales), que los AVK.

En los pacientes mayores de 75 años con insuficiencia renal o riesgo hemorrágico, se recomienda priorizar edoxabán o apixabán por consenso clínico. ¿Qué evidencia respalda esta elección y qué impacto tiene en la práctica clínica?

Para realizar esta recomendación nos hemos basado principalmente en los resultados de los ensayos clínicos pivotales de los ACODs y en subanálisis específicos de los ensayos clínicos, que indican la seguridad de estos fármacos en estos pacientes.

El estudio indica que la administración en una sola dosis diaria mejora la adherencia y persistencia al tratamiento. ¿Cree que esta simplicidad terapéutica puede influir de forma significativa en los resultados clínicos a largo plazo?

Aunque se habla en conjunto de adherencia y persistencia, son 2 conceptos diferentes. La adherencia es el grado en que un paciente actúa de acuerdo con el intervalo y la dosis prescrita de un régimen de dosificación y la persistencia el tiempo de duración desde el inicio hasta la discontinuación del tratamiento. Lo primero que hay que indicar es que a pesar de la importancia que tiene el tratamiento anticoagulante para la prevención del ictus en los pacientes con FA, diferentes estudios muestran que un porcentaje relativamente importante de pacientes no es adherente al tratamiento, y también hay un número relevante de pacientes que dejan la anticoagulación. En consecuencia, es un problema importante en la práctica clínica y que hay que abordar. Por un lado, con educación al paciente, haciéndole ver la importancia de la anticoagulación y las consecuencias de no tomarse o suspender la medicación. Por otro, es importante simplificar el tratamiento al máximo, ya que numerosos estudios han demostrado que la simplificación de la medicación tiene una relación directa con una mayor adherencia al tratamiento. En este sentido, la administración de una sola dosis diaria en lugar de dos dosis diarias ayuda a mejorar la adherencia y persistencia al tratamiento.

¿Qué herramientas o estrategias considera más útiles para reforzar la adherencia al tratamiento anticoagulante en pacientes con FA?

Como ya comenté anteriormente, la educación al paciente es fundamental. Es básico hacer entender al paciente por qué pautamos la anticoagulación y por qué el paciente se debe tomar la medicación. El otro de los pilares debe ser la simplificación del tratamiento, que el paciente se tome el menor número de pastillas posible.

También se destaca la importancia del manejo de comorbilidades (obesidad, HTA, diabetes, apnea del sueño). ¿Hasta qué punto el control de estas condiciones puede reducir la incidencia o recurrencia de FA?

Como no podía ser de otra manera, el manejo del paciente con FA debe ser integral. No basta con plantearme la anticoagulación y valorar la estrategia de control de ritmo o de frecuencia cardiaca. Quedarnos ahí sería un error. El paciente es mucho más, hay que valorarlo de manera global, ya que no es infrecuente en estos pacientes la presencia de otras comorbilidades, que además se encuentran muy relacionadas no solo con el desarrollo de FA, sino con la posibilidad de que el paciente pudiera presentar ciertas complicaciones. En este sentido, reducir el peso en los pacientes obesos, y el control adecuado de la HTA, diabetes y apnea del sueño juegan un papel fundamental dentro de esta valoración integral del paciente con FA, ya que se ha demostrado que pueden ayudar a reducir la carga de FA.

Desde su experiencia en el Hospital La Paz, ¿cómo se está avanzando hacia un modelo más integrado de seguimiento de pacientes con FA, que combine Cardiología, Medicina interna y Atención Primaria?

De la misma manera que la aproximación al paciente con FA requiere una valoración integral, el seguimiento de estos pacientes también debe seguir esta misma filosofía. En este sentido, se están haciendo esfuerzos importantes para mejorar la coordinación entre los diferentes profesionales sanitarios que participamos en el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes, como son cardiología, medicina interna y atención primaria. El tener protocolos consensuados y la ayuda de las nuevas herramientas tecnológicas, como la eConsulta, que permiten una mejor comunicación entre servicios y niveles asistenciales, sin duda están ayudando a esta labor.

¿Qué papel juega la formación y empoderamiento del paciente en la seguridad y eficacia del tratamiento anticoagulante?

El paciente es parte esencial en el manejo de su patología. De poco sirve que el paciente esté bien diagnosticado y el tratamiento que se haya pautado sea el más adecuado para ese paciente, si éste no es consciente de lo que implica su patología, el por qué se ha pautado esta u otra medicación, problemas potenciales, etc. Si el paciente lo desconoce y no está plenamente concienciado, es muy posible que pudiese tener problemas de adherencia al tratamiento, no sea capaz de reconocer ciertos síntomas de alarma, etc. Por lo tanto, la labor de educación con el paciente es fundamental. El paciente debe ser plenamente consciente de en qué consiste la FA, los problemas potenciales asociados, y los motivos de haber pautado la anticoagulación, y qué esperamos de este tratamiento.

A la luz de los nuevos datos y de la discusión entre expertos, ¿cuál considera que será el próximo gran reto en el manejo integral de la fibrilación auricular en los próximos años?

Este trabajo nos ha permitido conocer mejor y profundizar en ciertos aspectos del manejo del paciente con FA que pudieran ser controvertidos o difíciles, y dar una serie de recomendaciones prácticas que nos faciliten el día a día. El siguiente paso es la difusión e implementación en la práctica clínica de dichas recomendaciones. Lo que dicen las guías de práctica clínica, realmente se aplique en nuestro día a día. El otro gran reto, que los pacientes se encuentren realmente empoderados y sean parte activa en el manejo integral de la FA.

Las informaciones publicadas en Redacción Médica contienen afirmaciones, datos y declaraciones procedentes de instituciones oficiales y profesionales sanitarios. No obstante, ante cualquier duda relacionada con su salud, consulte con su especialista sanitario correspondiente.